Dom Pernety - "Dictionnaire mytho-hermétique" cité dans "Le jardin et la nature" de Danièle Duport.

Lucia Impelluso - "Jardins, potagers et labyrinthes"

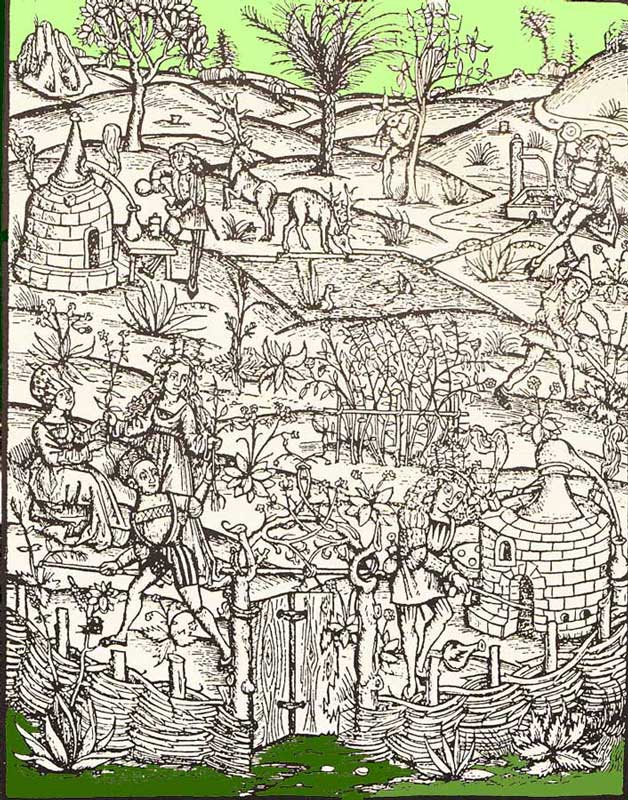

Opus Alchemicus come hortus conclusus de Janus Lacinus e jardin alchimique, bien que rare dans cette littérature peut être mis en concordance avec la Kabbale chrétienne car selon Roger Bacon ils ne différent que par une question de langage, chacun voulant en déchiffrer le secret.

e jardin alchimique, bien que rare dans cette littérature peut être mis en concordance avec la Kabbale chrétienne car selon Roger Bacon ils ne différent que par une question de langage, chacun voulant en déchiffrer le secret.

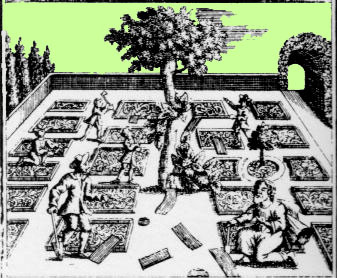

Le jardin alchimique se confondait quelquefois avec le jardin des apothicaires dont certains étaient aussi alchimistes. Ainsi Jacques Gohory possédait un jardin botanique, le Lycium philosophal San Marcellin, situé dans le faubourg Saint-Marcel, où il acclimatait des plantes rares et où deux pavillons servaient de laboratoires. De même, Nicolas Houel, ouvrira dans ce même faubourg, une maison de Charité avec un jardin, une apothicairie et une école de musique.

Le jardin alchimique se confondait quelquefois avec le jardin des apothicaires dont certains étaient aussi alchimistes. Ainsi Jacques Gohory possédait un jardin botanique, le Lycium philosophal San Marcellin, situé dans le faubourg Saint-Marcel, où il acclimatait des plantes rares et où deux pavillons servaient de laboratoires. De même, Nicolas Houel, ouvrira dans ce même faubourg, une maison de Charité avec un jardin, une apothicairie et une école de musique.

L'utilisation du jardin en forme d'allégorie n'est pas systématique bien que nous y retrouvons les figures de l'arbre, des labours, des semailles, de la germination et de la croissance végétale qui servent à suggérer l'évolution spirituelle de l'homme; en ce qui concerne la Renaissance, la fontaine, la grotte, particularités de ces jardins les complètent.

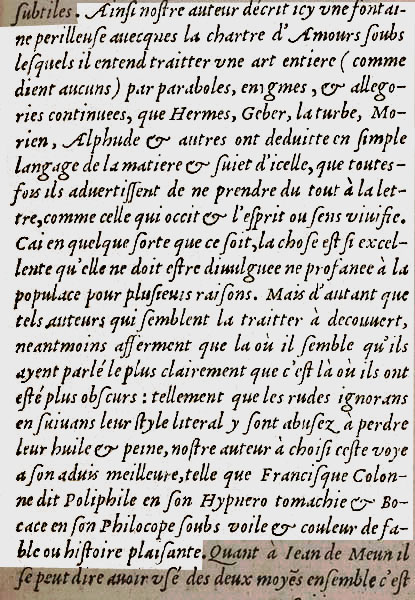

Dans l'histoire littéraire des jardins, une lecture alchimique du Roman de la Rose sera proposée par J. Gohory sous le titre Livre de la Fontaine perilleuse et le Songe de Poliphile deviendra Le Tableau de riches Inventions de François Béroalde de Verville. Bernard Palissy, Jean Bodin, André Thevet et plus récemment Gilles Polizzi, contesteront ces interprétations.

omme dans toutes initiations, il est imposé le secret. Aussi les récits allégoriques ne donnent qu'une réponse partielle, au premier degré afin que le mystère en soit inaccessible au néophyte et que seul l'initié puisse en comprendre tout le sens; J. Gohory précisera: lire

omme dans toutes initiations, il est imposé le secret. Aussi les récits allégoriques ne donnent qu'une réponse partielle, au premier degré afin que le mystère en soit inaccessible au néophyte et que seul l'initié puisse en comprendre tout le sens; J. Gohory précisera: lire

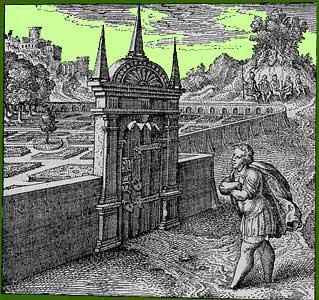

Ainsi, L'ignorant reste à la porte du jardin

, tel un homme sans pied, comme le montre l'emblème de Michaël Maïer.

Le jardin représente le point de départ de la métamorphose; il n'est pas un chemin d'errance comme est le labyrinthe mais le lieu où s'accomplit le grand oeuvre.

Danièle Duport - Le jardin et la nature

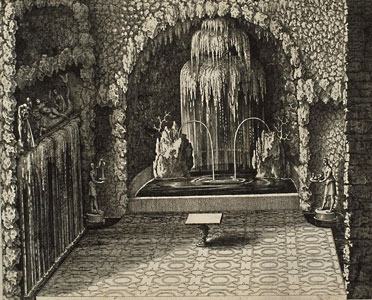

La fontaine

Elle estoit à trois étages supportez chacun de quatre colonnes tuscanes, proportionnées les inférieures à celles de dessus, de sorte que les plus hautes estoient moindre d'un tiers que celles qui estoient en bas, la longueur du quarré du plan estoit du quart de la hauteur, les planchers, ou les divisions estoient de fin acier. Et la forme sur quoy tout estoit basty, estoit un cube de couleur et de dureté semblable à l'émeraude, ayant cinq pieds et demy de pente quarrée, posé sur un de marbre qui luy estoit double.

Béroalde de Verville Les Appréhensions spirituelles cité par Danièle Duport.

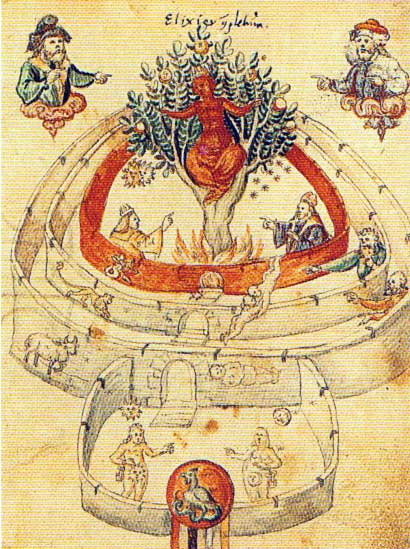

elon Dom Pernety, au centre du jardin est une fontaine aux sept sources, celles-ci représentant les sept métaux associés aux sept planètes. Pour Béroalde de Verville, c'est de la fontaine que les éléments se créent.

elon Dom Pernety, au centre du jardin est une fontaine aux sept sources, celles-ci représentant les sept métaux associés aux sept planètes. Pour Béroalde de Verville, c'est de la fontaine que les éléments se créent.

Souvent, la fontaine est associée à la grotte et quelquefois, cette dernière est présentée avec un bassin, ou abrite une source ou une fontaine. De cette association, leur symbolisme se confond; réunissant l'eau, la terre et le feu, elle est le modèle pour l'alchimiste.

Souvent, la fontaine est associée à la grotte et quelquefois, cette dernière est présentée avec un bassin, ou abrite une source ou une fontaine. De cette association, leur symbolisme se confond; réunissant l'eau, la terre et le feu, elle est le modèle pour l'alchimiste.

- On peut constater que dans une grotte créée par Salomon de Caus figurent des branches de corail dont la forme rend manifeste la nature végétative du minéral qui est la pierre philosophale selon Michael Maier.

- Michel Conan, établit le parallèle entre l'entrée du jardin, emblème XXVII de M. Maïer et celle des jardins du château de Heidelberg crées par Salomon de Caus. voir

Cependant il pense que le créateur de ces jardins faisaient davantage référence aux allégories des Rose-Croix puisque les commanditaires, dit-on, étaient proches de cette confrèrie.

- Malgré les grottes de son jardin délectable qui pourraient être des grottes alchimiques, B. Palissy réfute cette "science" et réserve le projet alchimique au seul Créateur.

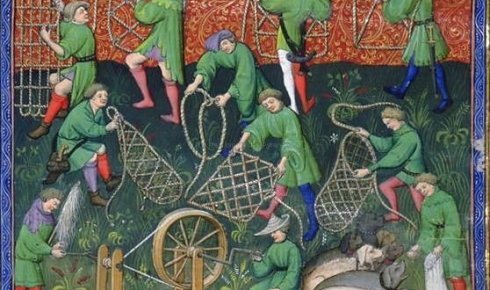

L'alchimie n'utilise pas le dessin des parterres dans ses allégories et l'accent est mis sur la fontaine. Elle emprunte à Pythagore sa vision du monde fondée sur le rapport des nombres et leur vibration musicale. Ils animeraient tout l'univers et le jardin-microcosme n'échappe pas à cette formulation; aussi l'échiquier sera une figure de l'oeuvre de B. de Verville; avec le développement des emblèmes et des jardins botaniques, les plantes cultivées devaient avoir une signification cachée que les auteurs n'ont jamais révélée. Ils devaient malgré tout par leurs formes, leurs nombres, leurs tailles et leur disposition rendre visible l'harmonie du cosmos telle que l'imaginaient les alchimistes.

L'alchimie n'utilise pas le dessin des parterres dans ses allégories et l'accent est mis sur la fontaine. Elle emprunte à Pythagore sa vision du monde fondée sur le rapport des nombres et leur vibration musicale. Ils animeraient tout l'univers et le jardin-microcosme n'échappe pas à cette formulation; aussi l'échiquier sera une figure de l'oeuvre de B. de Verville; avec le développement des emblèmes et des jardins botaniques, les plantes cultivées devaient avoir une signification cachée que les auteurs n'ont jamais révélée. Ils devaient malgré tout par leurs formes, leurs nombres, leurs tailles et leur disposition rendre visible l'harmonie du cosmos telle que l'imaginaient les alchimistes.

'alchimie qui voulait reproduire le processus de la création reste une magnifique construction intellectuelle qu'on pourrait traiter de prométhéenne; elle a été incapable de réaliser son dessein mais seulement de traduire en allégorie une quête vers la complète réalisation de soi.

'alchimie qui voulait reproduire le processus de la création reste une magnifique construction intellectuelle qu'on pourrait traiter de prométhéenne; elle a été incapable de réaliser son dessein mais seulement de traduire en allégorie une quête vers la complète réalisation de soi.

n mandala est une figure géométrique généralement ronde symbole de l'unité. Aussi il est aisé de créer un jardin de cette forme en jouant sur les plantations et les fleurs.

n mandala est une figure géométrique généralement ronde symbole de l'unité. Aussi il est aisé de créer un jardin de cette forme en jouant sur les plantations et les fleurs.

Tel le jardin alchimique, il est un macrocosme défini par le cercle, image du cosmos, le point central symbolisant sa source, son origine et pour le méditant, la sagesse, le silence et le néant.

Il ne s'agit pas ici de développer cette figure qui, selon les courants religieux, associent différentes formes au cercle pour traduire leurs interprétations du monde. L'occident adoptera la rosace qui représentera le cheminement du chrétien vers le centre.

G. Jung considérait le mandala dessiné spontanément comme une tentative insconciente de "mettre de l'ordre" dans notre psyché; il était la voie qui menait au centre de nous-même, à l'individuation et disait:

G. Jung considérait le mandala dessiné spontanément comme une tentative insconciente de "mettre de l'ordre" dans notre psyché; il était la voie qui menait au centre de nous-même, à l'individuation et disait: En chacun de nous existe un autre être que nous ne connaissons pas. Il nous parle à travers le rêve et nous fait savoir qu'il nous voit bien différent de ce que nous croyons être.

Il a observé que ces images sont utilisées pour consolider l'être intérieur ou pour favoriser la méditation en profondeur. La contemplation d'un mandala est censée inspirer la sérénité, le sentiment que la vie a retrouvé son sens et son ordre. Le mandala produit le même effet lorsqu'il apparait spontanément dans les rêves de l'homme moderne qui ignore ces traditions religieuses.

n peut remarquer que les jardins de la Renaissance s'ornaient de massifs dont les figures étaient apparentées aux mandalas indiens.

n peut remarquer que les jardins de la Renaissance s'ornaient de massifs dont les figures étaient apparentées aux mandalas indiens.

cité par Michel Pastoureau - Vert

Cependant la couleur sera source de conflit dans les confréries religieuses, entre ceux qui la détermineront comme "matière", donc vile et futile, et ceux qui la détermineront comme "lumière", donc propre à servir le divin. Naîtra, malgré ces oppositions, une véritable théologie des couleurs, tant dans les oeuvres iconographiques ou architecturales que dans les attributs liés à la lithurgie.

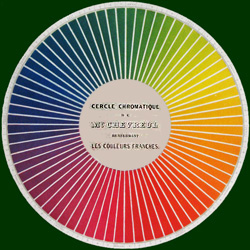

Enfin Newton proposera le violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé et rouge selon les couleurs du spectre solaire.

Enfin Newton proposera le violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé et rouge selon les couleurs du spectre solaire. qui fit un cercle chromatique des couleurs qui intéressa surtout les peintres et Goethe qui, pour la première fois introduira le facteur physiologique dans l'appréciation des couleurs.

qui fit un cercle chromatique des couleurs qui intéressa surtout les peintres et Goethe qui, pour la première fois introduira le facteur physiologique dans l'appréciation des couleurs.

, mais aussi des jeunes chevaliers

, mais aussi des jeunes chevaliers

Pour les Romains, le bleu est néfaste: c'est une couleur "barbare". Sombre, elle deviendra la couleur de la mort et des Enfers et aussi celle du deuil.

Pour les Romains, le bleu est néfaste: c'est une couleur "barbare". Sombre, elle deviendra la couleur de la mort et des Enfers et aussi celle du deuil. où l'azur des princes prendra ce rang dans la hiérarchie et se propagera à de nombreux apparats autres que les écus et bannières pour en arriver à devenir la couleur de tous les rois, le rouge restant celle de l'empereur et de la papauté.

où l'azur des princes prendra ce rang dans la hiérarchie et se propagera à de nombreux apparats autres que les écus et bannières pour en arriver à devenir la couleur de tous les rois, le rouge restant celle de l'empereur et de la papauté.Pour terminer cette promenade à travers les jardins, je rapporterais les écrits de Malgorzata Grygielewicz.

"L'idée de jardin compris comme espace de cultivation, conçu pour le profit et l'agrément a dominé notre civilisation. Nous avons oublié ce qui était à l'origine du jardin, un lieu de rencontre philosophique.

[...]

Dans le jardin philosophique, il y a une propension de l'homme et de l'incertitude. La volonté de croissance, donc, n'est pas une volonté d'intellectualité, de certitude mais une volonté instrumentale de croissance pour trouver un chemin lumineux à travers les terres ténébreuses. ...

Le jardinier ne se pose jamais la question de la certitude et de la vérité. Il joue avec les plantes en les faisant grandir, se décaler les unes par rapport aux autres, et embellir. C'est la première fois ici qu'il est question de la beauté du jardin, de la beauté des plantes. Le philosophe/jardinier peut jouir de la beauté des plantes. La volonté de croissance, c'est aussi la volonté d'une délectation intime où l'on jouit de sa puissance de jouer avec les plantes. La volonté de se délecter du jardin est une intention un peu suspecte, mais aussi une force créatrice qui pousse à modeler, à métamorphoser, à se métamorphoser."

Mais aussi ce poème:

Voici le nouveau jardin |

Tous les sentiers de la fragrance François Cheng

|

D'après Marsile Ficin, la beauté est comme une fleur de la bonté, fleur dont les attraits sont comme un appât caché qu'utilise la Bonté pour séduire ceux qui la contemplent. Mais comme la connaissance de notre esprit tire origine des sens, nous ne connaîtrions ni ne désirerions la bonté infuse dans les profondeurs des choses si nous n'étions élevés vers elle par les signes évidents de la beauté extérieure. C'est là qu'apparaît vraiment la merveilleuse utilité de cette beauté et de l'Amour lui-même, qui l'accompagne.

- Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures couleurs, nombres. - Robert Laffont

- Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures couleurs, nombres. - Robert Laffont et la critique du monde moderne - La lettre volée

et la critique du monde moderne - La lettre volée - rencontre philosophique - L'armattan

- rencontre philosophique - L'armattan - Bleu

- Bleu - Noir

- Noir - Histoire d'une couleur - Seuil

- Histoire d'une couleur - Seuil - Le potager bio - Editions Dangles

- Le potager bio - Editions Dangles