n l'absence de traité des jardins de plaisance par les écrivains romains, nous sommes réduits à supposer que les plantes citées dans différents ouvrages pouvaient servir à décorer les jardins.

n l'absence de traité des jardins de plaisance par les écrivains romains, nous sommes réduits à supposer que les plantes citées dans différents ouvrages pouvaient servir à décorer les jardins.

Pline, énumère les plantes qui servaient à faire des couronnes et il a eut l'idée de différencier celles qui étaient cultivées des sauvages. Il est tout à fait plausible que les premières l'étaient également dans les jardins de plaisance.

Pline désigne également des plantes utilisées pour les topiariae, représentation d'un paysage. Celles-ci ont en commun d'être décoratives et de fournir un cadre de verdure bien déterminé: source et rochers pour créer une atmosphère de fraîcheur.

D'autres renseignements nous sont fournis par les fresques et peintures qui sont davantage suggestives que botaniques; c'est l'impression d'ensemble qui domine sans grande exactitude quant aux plantes employées. Malgré tout, elles nous fournissent les effets esthétiques qui était recherchés.

Les fouilles, notemment à Pompéi, nous renseignent par les racines des plantes retrouvées que la flore des jardins étaient très pauvre: il était inconcevable de créer des parterres tels que les connaissons aujourd'hui. L'essentiel était réservé aux feuillages et les jardiniers réussirent à créer des espèces naines: chamaeplatanus, chamaecyparissus qui permirent dans des espaces réduits de composer des ensembles comparables à ceux des grands parcs.

Les fleurs ou des acanthes occupaient les bordures de massifs formés par des arbustes, lauriers, lauriers-roses... et l'on recherchait ceux à feuillage persistant pour que le jardin, été comme hiver, garde une apparence immuable. Ainsi le jardin restait lié à l'architecture qui le contenait. Ailleurs, les fleurs étaient semées en désordre dans des jardinières ménagées sur des murs bas qui entouraient le péristyle.

Ce sont les acanthes, cyprès, lauriers, buis, romarin, lierre, myrtes qui forment la principale végétation des jardins romains, même si les platanes y sont présents. Les premiers domineront le jardin plus par leurs feuillages donnant de l'ombre et quelques parfums que par leurs couleurs.

Il ne faut pas oublier que ce sont les arbres qui font la vénération des Romains; ils sont les entremetteurs des dieux ou même leur personnification et les bois sacrés sont leur domaine.

Caton nous apprend dans son "Economie rurale" que dans la banlieue de Rome peut-être plantés des vergers et dans les jardins, et selon la saison, on y cultive des fèves, de l'épeautre, des artichauts, des choux que Caton nomme "le premier des légumes", de différentes salades (chicorées, laitues), des blettes, des poireaux, des navets, des courges, des concombres, des oignons, des melons, de l'ail et des plantes dont on mange les feuilles (mauves, arroche...), des plantes condimentaires et aromatiques comme le myrte, le laurier et peut-être des plantes médicinales.

Columelle cite ces mêmes légumes et ajoute: cerfeuil, chervis, lupins, caprier, menthe, aneth, rue, moutarde, ache, panais, marjolaine, coramble, roquette, passerage, amaranthe, ulpique, cresson alémois, sarriette, thym, serpentaire, basilic, maceron, panax, cumin, lotier de Phrygie, et sont semées des graines d'Assyrie et des bulbes de Mégare.

Dans les vergers, on y trouvait:

cognassiers, figuier, pommier, poiriers, vigne, oliviers, cormiers, noisetiers, noyers.

| Arbousier Arbustus unedo |

Buis Buxus sempervirens |

Chêne chevelu Quercus cerris |

Citronnier de Médie Citrus medica |

| Cornouiller mâle Cornus mas |

Cyprès Cypressus sempervirens |

Romarin Rosmarinus officinalis |

Serpolet Thymus serpyllum |

| Erable champêtre Acer campestris |

Rose Rosa |

Fragon Ruscus aculeatus |

Genêt Genista |

| Grenadier Punica granatum |

Jasmin Jasminus fruticans |

Laurier Laurus nobilis |

Laurier casia Laurus casia |

| Laurier de Cnide Daphne Cnidium |

Laurier-rose Nerium oleander |

Lavande à toupet Lavandula stoechas |

Lavande officinale Lavandula angustifolia |

| Lierre Hedera helix |

Micocoulier Celtis australis |

Mimosa Acacia vera |

Myrte Myrtus communis |

| Palmier dattier Phoenix dactylifera |

Peuplier blanc Populus alba |

Peuplier d'Italie Populus pyramidalis |

Pin et épicea Pinus pinea et Pinus picea |

| Platane Platanus orientalis |

Rhododrendron Rhod. ponticum |

| Acanthe Acanthus mollis |

Aconit Aconitum napellus |

Jacinthe Hyacinthus |

Anémone Anémone coronaria |

| Aurone Artemisia abrotanum |

Bleuet Centaurea cyanus |

Camomille Camomille tinctoria |

Capillaires Adianthus capillus veneris |

| Chénopode Chenopodium scoparia |

Cinéraire Senecio cineraria |

Coquelicot Papaver rhoeas |

Coquelourde Agrostemma coronaria |

| Cyclamen de printemps Cyclamen repandum |

Cynoglosse Cynoglossum officinale |

Digitale Digitalis purpurea |

Œillet Dianthus |

| Fenouil Anethum fœniculum |

Férule Ferula communis |

Germandrée tomenteuse Teucrium polium |

Giroflée Cheiranthus cheiri |

| Glaïeul Gladiolus segetum |

Goutte-de-sang Adonis aestivalis |

Inule visqueuse Dittrichia viscosa subsp. viscosa |

Immortelle Helichrysum stoechas |

| Iris Iris florentina |

Iris faux-acore Iris speudacorus |

Jonquille Narcissus pseudonarcissus |

Liseron Convolvulus sepium |

| Lys Lilium candidum |

Lys maritime Pancratium maritimum |

Lys orangé Lilium bulbiferum var. croceum |

Lys martagon Lililium martagon |

| Marguerite jaune Chrysanthemum coronarium |

Mélisse Melissa officinalis |

Mélilot d'Italie Melilotus italica |

Mélilot officinal Melilotus officinalis |

| Narcisse des poètes Narcissus poeticus |

Origan Origanum majoranoides |

Pavot Papaver somniferum |

Pensée sauvage Viola tricolor |

| Pervenche Vinca minor |

Poulicaire Poulicaria vulgaris |

Safran Crocus sativus |

Salsepareille Smilax aspera |

| Scolopendre Scolopendrium vulgaris |

Silène coronaire Silene coronaria |

Souci Calendula officinalis |

Trèfle bitumineux Bituminaria bituminosa |

| Valériane Valeriana celtica |

Violette Viola reichenbachiana et odorata |

Vulnéraire barbue Anthyllis barba Jovis |

Muflier Antirrhinum |

| Nielle Agrostemma githago |

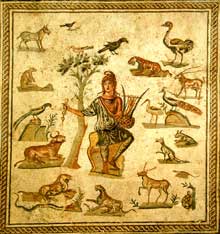

es Romains peuplaient volontiers leurs jardins d'oiseaux et leur préféré semble être le paon car il illustre de nombreuses peintures. Ceux-ci ne sont pas là uniquement pour des besoins gastronomiques mais aussi pour la décoration et leur signification symbolique.

es Romains peuplaient volontiers leurs jardins d'oiseaux et leur préféré semble être le paon car il illustre de nombreuses peintures. Ceux-ci ne sont pas là uniquement pour des besoins gastronomiques mais aussi pour la décoration et leur signification symbolique.

Tout propriétaire devait posséder un colombier et les pigeons sont des oiseaux familiers des jardins.

Sur les fresques représentant les jardins, on rencontre également des faisans, perdrix, ibis, héron et passereaux, merles et loriots.

Un perroquet et un canard apparraissent dans la Maison de Livie.

Dans certains jardins des volières étaient aménagées, soit pour la plaisance, soit pour cette dernière alliée au profit et Lucullus en eut une de la sorte: pendant que les convives dégustaient les oiseaux, d'autres voltigeaient en attendant leur tour...

Ces volières étaient à cheval sur un cours d'eau afin de donner l'illusion de voir les oiseaux en pleine nature.

e theriotrophia, imitaient les "paradis" des rois perses. Ces "réserves" avaient pour but de mettre en scène des légendes et décors idylliques, sacrés ou profanes et donner un spectacle de la nature. D'autre part, ils apportaient un élément de sauvagerie qui satisfaisait l'ame romaine, admiratrice des forces élémentaires et primaires. On y rencontrait donc des sangliers, des cerfs et selon Varron, d'autres bêtes, qu'il ne nous énumère pas. Puis on représentera ces animaux faisant partie de ces scènes en statues, voire en arbustes taillés dans les scènes mythologiques.

e theriotrophia, imitaient les "paradis" des rois perses. Ces "réserves" avaient pour but de mettre en scène des légendes et décors idylliques, sacrés ou profanes et donner un spectacle de la nature. D'autre part, ils apportaient un élément de sauvagerie qui satisfaisait l'ame romaine, admiratrice des forces élémentaires et primaires. On y rencontrait donc des sangliers, des cerfs et selon Varron, d'autres bêtes, qu'il ne nous énumère pas. Puis on représentera ces animaux faisant partie de ces scènes en statues, voire en arbustes taillés dans les scènes mythologiques.

'eau dans un jardin est une nécessité et tous jardins romains étaient irrigués sans que l'eau soit obligatoirement abondante. Ce que les Romains recherchaient était la fraîcheur et pour nombre d'écrivains, elle représente le comble du bonheur. Aussi, les jardins étaient souvent établis près d'une rivière, d'une source, voire d'un lac ou d'un bras de mer.

'eau dans un jardin est une nécessité et tous jardins romains étaient irrigués sans que l'eau soit obligatoirement abondante. Ce que les Romains recherchaient était la fraîcheur et pour nombre d'écrivains, elle représente le comble du bonheur. Aussi, les jardins étaient souvent établis près d'une rivière, d'une source, voire d'un lac ou d'un bras de mer.

Si la rivière faisait défaut, on créait des Nils artificiels, qui par leur dénomination apportaient de l'exotisme en voulant rivaliser avec les jardins égyptiens, et des Euripes, système qui permettait de créer des tempêtes, flux et reflux à l'aide d'une simple vanne.

Si la rivière faisait défaut, on créait des Nils artificiels, qui par leur dénomination apportaient de l'exotisme en voulant rivaliser avec les jardins égyptiens, et des Euripes, système qui permettait de créer des tempêtes, flux et reflux à l'aide d'une simple vanne.

Il était aussi aménagé des salientes qui pouvaient être aussi bien des fontaines que des jets d'eau.

Il était aussi aménagé des salientes qui pouvaient être aussi bien des fontaines que des jets d'eau.

Si le jardin possédait une source, il était aménagé des nymphées qui pouvaient être qu'un simple rocher couvert de mousses et de capillaires; elles devinrent plus tard de véritables grottes artificielles avec chapelle puis temple et les fontaines de véritables vasques avec jets d'eau.

Dans les jardins pompéiens, des fontaines étaient destinées à créer des effets de lumière, ou bien on créait de minuscules cascades en degré ou d'une grande hauteur; certaines se rattachent à des personnages dionysiaques tandis que d'autres, aux nymphées.

- Paysagistes - jardiniers - poètes - Robert Laffont

- Paysagistes - jardiniers - poètes - Robert Laffont - Actes Sud

- Actes Sud - Fayard

- Fayard - Grèce - Rome - Actes Sud

- Grèce - Rome - Actes Sud - Approche sociologique et historique - Editions Nature & Progrès - Les éditions Namuroises

- Approche sociologique et historique - Editions Nature & Progrès - Les éditions Namuroises